試料調製で結果が変わる?粉末X R D測定のベストプラクティス

11 19, 2025

~再現性の高いXRDデータを得るための実践ガイド~

X線回折(XRD)は、結晶性材料の構造を明らかにする強力な分析手法です。

しかし、「同じロットのAPIを測定したはずなのに、毎回プロファイルが少し違う」といった経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

その原因の多くは、試料調製の違いにあります。

測定条件をどれだけ一定にしても、試料の調製や取り扱いがばらつくと、結果に大きな影響を及ぼします。実際、日本薬局方でも「試料調製は測定精度を左右する重要な要素」として注意喚起されています。

本記事では、粉末XRD測定の再現性を高めるためのベストプラクティスを、XRDの分析者目線からわかりやすく解説します。

目次

1. なぜ試料調製が重要なのか

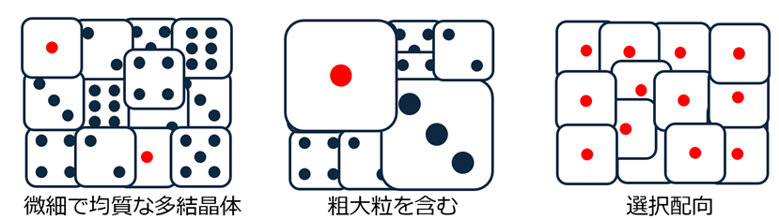

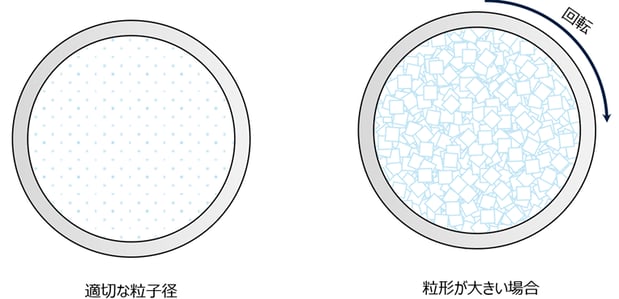

XRDでは、ランダムな方向を向いた結晶にX線が照射された時に、結晶中の各原子からの散乱X線が干渉し、強い回折線が生じます。サイコロで例えると、いろいろな面が上を向いている状態です。ただし、粒形が大きいと、ある面からの回折線が強く出すぎてしまい、プロファイルの再現性を悪くします。

また、針状や板状のような結晶の形状だと、同じ面(同じサイコロの目)からの回折線が強く出てしまう選択配向と呼ばれる状態となり、他の回折線が観察しにくくなります。

つまり、「正しい調製なくして、正しいXRD結果は得られない」のです。

2. 粉砕のポイント:均一な粒度が再現性を生む

粉末XRDでは、試料の粒度の均一化が最も重要なステップの一つです。

粗い粒のまま測定すると、同じロットでも毎回異なるプロファイルが得られることがあります。特に、精製後の試料では粒径が大きく、同じ測定条件でも毎回異なるピーク強度比を示すことがあります。

下記に、医薬品などの有機物でよくある失敗例と、ベストプラクティスを紹介します。

よくある失敗例:

- 粗大粒が混在 → ピーク強度比が毎回ばらつく

- 過度の粉砕 → メカノケミカル効果による多形転移やアモルファス化

ベストプラクティス:

- 乳鉢を使って「軽く押し潰す」程度のソフトな粉砕を行う

- 試料を回転または揺動させながら測定する

3. 充填のポイント:静電気と配向を制御する

粉末XRDでは、試料をどのようにホルダーへ充填するかによって、得られる回折パターンの再現性が大きく変わります。特に製薬分野の多形スクリーニングでは、試料量が数ミリグラム程度と限られており、試料の調製方法や表面状態の違いがピーク形状や強度比に影響します。

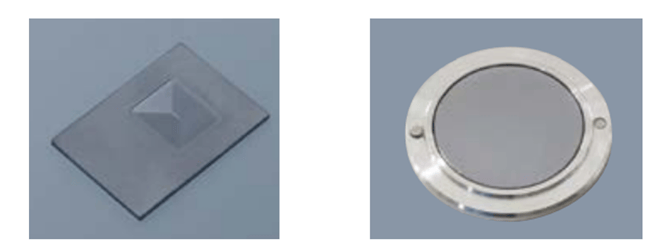

(1)無反射試料ホルダーの活用

反射法で測定する際に、試料量が少ない場合や、試料板からの不要な散乱線を避けたい場合は、無反射試料ホルダーがおすすめです。無反射試料ホルダーを使用することで、試料からの回折線のみを効率よく取得でき、バックグラウンドの低いデータを得ることができます。

(2)静電気と配向性に注意

医薬品でよく用いられる有機物は粉砕の過程で静電気を帯びやすく、ホルダーやスパチュラへの付着が起こりやすいため、充填が難しいケースがよくあります。また、針状・板状結晶は配向しやすく、特定の格子面からの回折線だけが強く検出されてしまいます。それによりピーク強度比が変化し、多形判定を誤る可能性もあります。

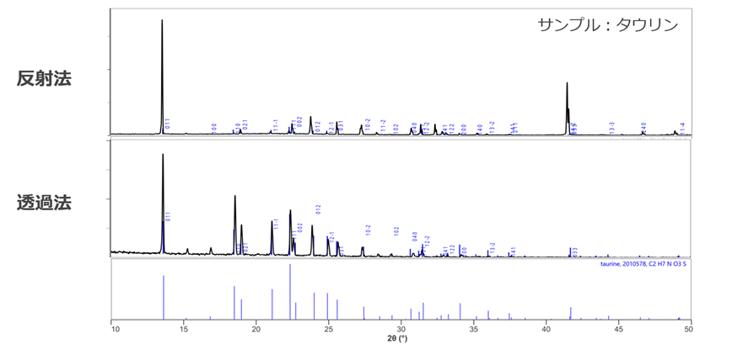

配向を抑えるには、反射法よりも透過法での測定を強くおすすめします。透過法では偏心の影響も小さく、ピーク位置の再現性も高くなるため、実は医薬品の分析にはぴったりなのです。

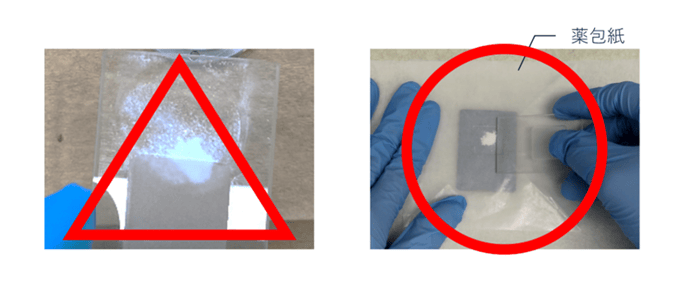

(3)試料板への充填テクニック

静電気を帯びたり、ねばり気のある試料はガラス試料板に貼りついたりなど、均一な表面を作りにくいことがあります。その場合は、薬包紙を試料の上に載せて軽く押しならすと、均一な厚みを保ちながらガラスへの付着を防ぐことができます。

このとき、押し固めすぎると配向が強く出る可能性があるため、「表面をならす程度」がポイントです。また、静電気が発生しやすい試料を扱う場合は、除電器を使いながら充填することをおすすめします。

まとめ:調製を制す者がXRDを制す

XRD測定の信頼性を決めるのは、装置性能だけではなく、実は“試料調製”も重要なのです。粉砕から充填までの各プロセスを適切に管理することで、より正確で再現性の高い回折パターンが得られます。

再現性を高める3つのポイント:

- 粒度を均一に整える

- 配向の強い試料は透過法で測定する

- 静電気を抑えつつ、平滑な表面になるように充填する

これらを意識するだけで、XRD測定データ結果の精度は大きく向上します。

測定データの信頼性が上がれば、結果の解釈も安定し、医薬品開発スピードの向上にもきっとつながると思います。