サステナビリティに貢献する製品とサービスの提供

リガク・グループは、そのマテリアリティで特定した「持続可能な社会発展への貢献」と「企業の社会的責任」に取り組んでおり、技術進歩や環境負荷の最小化に貢献する製品・サービスを開発しています。

サステナビリティTOP

企業理念

マテリアリティと組織体制

人権方針

調達関連の方針類

行動規範

品質方針

環境方針

環境への取り組み

サステナビリティに貢献する製品とサービスの提供

社会への取り組み

生命誕生に必須であった水はどこからきたのか?

地球の水はどこからきたのか。 生命を構成する有機物はどこでできたのか。

地球から最も近い小惑星帯に存在するC型小惑星リュウグウには、約46億年前に太陽系が出来た頃の水や有機物が今でも残されていると考えられています。

この問いを解明すべく、2014年12月3日に種子島宇宙センターから打ち上げられた「はやぶさ2」は、リュウグウから5.4gの試料を採取した後、総距離60億キロメートルを2,195日かけて、2020年12月6日に地球に帰還しました。

イラスト:池下章裕

イラスト:池下章裕 画像提供:ISAS/JAXA

画像提供:ISAS/JAXA翌年の6月23日には、初期分析プロジェクトに参画した当社に、化学分析チームに提供された試料の内約30 mgが持ち込まれ、波長分散型蛍光X線分析装置(WDXRF)で炭素と酸素を含む化学組成分析を行いました。そして、主成分と数十ppm以上の微量元素の合計20元素の含有率を決定した結果、リュウグウ試料は、最も始原的で太陽系の元素組成を反映していると考えられてきたCIコンドライト隕石と、非常によく似た元素組成であることが明らかになり、隕石と小惑星の物質化学的関係性が初めて証明されました。

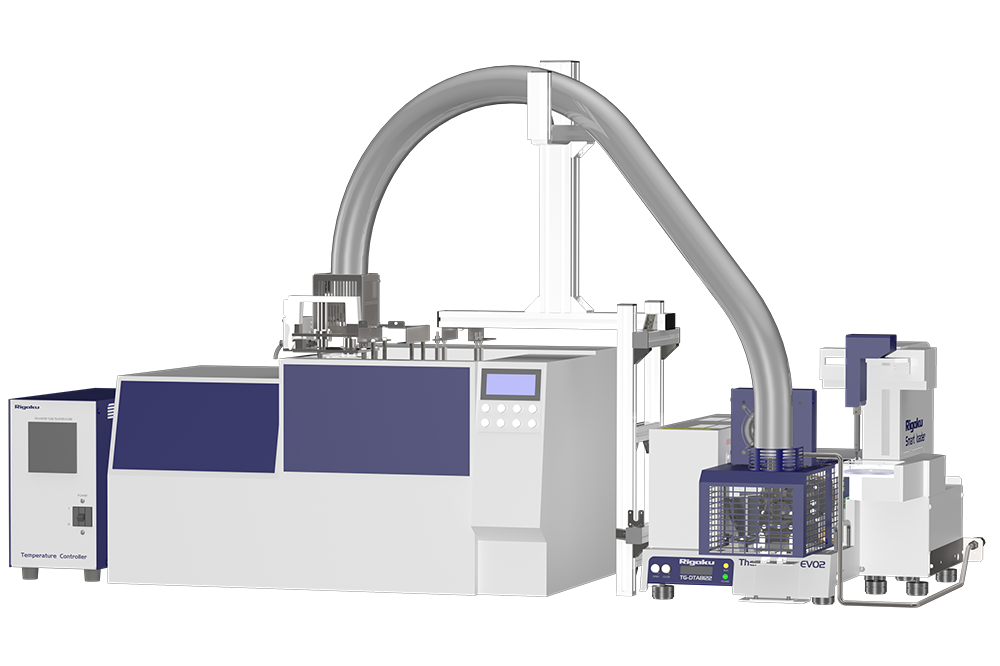

また同年8月には、新たに約1 mgの試料が持ち込まれ、示差熱天秤-ガスクロマトグラフィー質量分析同時測定システム(TG-DTA/GC-MS)で分析した結果、CIコンドライト隕石に比べて、リュウグウ試料の含有水分の量が半分以下であることがわかりました。

これは、80年前に地上に落下したCIコンドライト隕石と比べて、リュウグウ試料が地球の物質の影響を受けておらず、始原的な太陽系の元素組成を保持していることを示し、太陽系形成史や地球の水起源などの宇宙科学研究にとって非常に高い価値を持つことを意味しています。

当社では、昨年アメリカ航空宇宙局(NASA)の小惑星探査機「オシリス・レックス」が、小惑星「ベンヌ」から持ち帰った試料についても分析を行っており、NASA分析チームの研究の一環として、リュウグウの成果との比較が予定されています。

ZSX Primus IVの詳細はこちら(ZSX Primus IV | Rigaku)

TG-DTA/GC-MSの詳細はこちら(TG-DTA/GC-MS | Rigaku)

プレスリリース「リガク、米国版はやぶさ「オシリス・レックス」が採取した試料を分析」はこちら(20231221_PR_analyzes_samples_by_OSIRIS-REx.pdf (rigaku.com))

世界初の完全自動化された還元気化水銀測定装置

水銀は、常温で液体である唯一の金属元素で、揮散しやすい性質を持ちます。

そのため、様々な排出源から排出された水銀は地球上を循環し、その滞留時間は1~2年と言われていますが、その後は分解されることなく環境中に蓄積します。

水銀の毒性が明らかになってからは、代替製品や技術への置き換えが進んでおり、国内の水銀需要はピーク時の約2500トンから約5トンにまで減少しています。しかし海外では、国によっては現在も水銀が多くの用途に使われており、水銀濃度の把握および使用量の削減が求められています。

関連会社の日本インスツルメンツ株式会社(NIC)が開発した還元気化水銀測定装置RAシリーズでは、水道水、工場排水、土壌溶出液など、液体試料の湿式前処理から測定まで最大10ステップあった作業の完全自動化に世界で初めて成功しました。

また、環境基準の1/10以下まで検出可能な高感度検出器の採用で、試料量は5 mLと少なく、従来機と比較して廃液を50%に抑え、電力消費量を30%削減(CO2換算で排出量を約51kg/年削減:週三回、150回/年の測定条件で1台当たり)し、測定時間を約20%短縮しており、グローバルな販売網を通じて世界の60ヵ国以上の国々に輸出されています。

またNIC社は、環境省事業である排ガス中の水銀排出量調査への技術協力や、国際連合環境計画(UNEP)の大気モニター事業への技術支援、教育プログラム等を通じて、液体、固体、気体と異なる形態で環境の中に存在する水銀の管理と削減にも大いに貢献しています。

RA-7000Aシリーズは測定者の健康や安全面にも十分に配慮されており、環境負荷と経済性が評価され、2023年5月に「第50回 環境賞」の優良賞を受賞しました。

RA-7000Aシリーズの詳細はこちら(製品情報(RA-7000):日本インスツルメンツ株式会社 (hg-nic.co.jp))

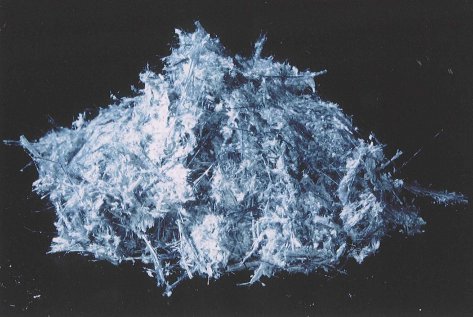

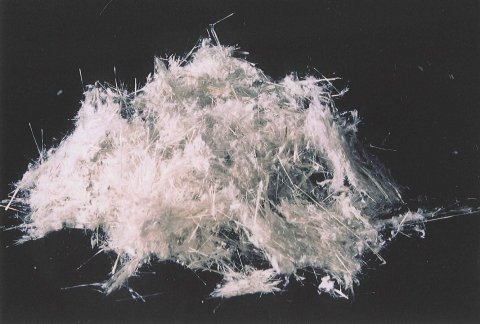

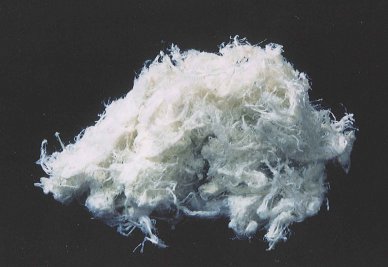

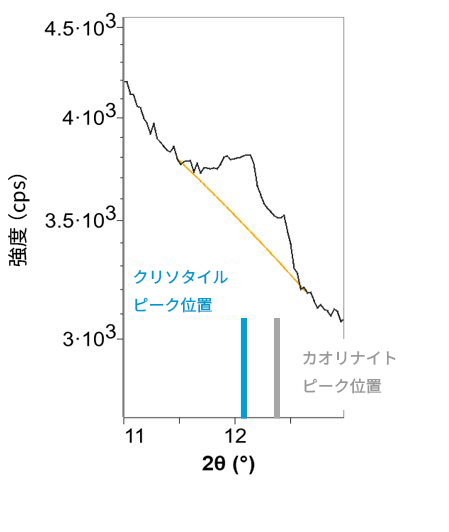

建材中のアスベストの測定

石綿(アスベスト)とは、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライトの6種類の繊維状を呈した天然鉱物のことを指し、その中でも、クリソタイルが世界で使用されているアスベストの9割以上を占めています。安価で且つ耐熱性や耐火性、耐腐食性、防音性などに優れていることから、主に吹付け材や屋根、内外装材等建材として使われていました。

夢のような素材として重宝されたアスベストですが、劣化して粉塵として飛散し、吸引すると肺線維症や悪性中皮腫、肺がんなどの健康被害を引き起こす可能性があることがわかり、2006年に製造や輸入、使用等が禁止されています。その後、2021年には改正大気汚染防止法が施行され、2023年10月1日からは、建築物の解体・改修の際に建築物石綿含有建材調査者による調査報告が義務化されました。現在、アスベスト含有量が0.1%を超える物質や吹き付け材、保湿剤等の使用は禁止されていますが、その調査には、偏光顕微鏡法や位相差分散顕微鏡法、X線回折法などが利用されています。

過去に産業利用されたアスベストの9割が建材として利用されていますが、高度成長期に建てられた建物が2020年代以降一斉に耐用年数を迎えるため、今後、解体工事に伴うアスベスト飛散や暴露は避けることが出来ません。

全自動多目的X線回折装置SmartLab SEは、0.1mass%程度の低含有率のアスベストを特別な前処理を行うことなく検出することが可能です。リガクは健康社会を実現すべく、建物に残存するアスベスト含有建材の検査に今後も貢献してゆきます。

SmartLab SEの詳細はこちら(SmartLab SE | Rigaku)

次世代医薬品の構造解析

現在、中分子医薬が製薬業界のトレンドとなっており、世界的に活発な創薬研究が進められています。中分子医薬は、低分子医薬と抗体医薬等のバイオ医薬の中間に位置する新しい医薬品です。低分子医薬品の経口投与が可能で、製造コストが安いという長所と、バイオ医薬品の特異性が高く、副作用が少ないという長所を併せ持つことから、次代のモダリティとして注目されています。

中でも、アミノ末端とカルボキシル末端がアミド結合で結ばれ、環状となった環状ペプチド医薬品は、細胞外だけでなく細胞内にある分子も標的とすることができます。そのため、抗体よりも幅広い分子を創薬ターゲットに設定できることが強みで、次世代型のポスト抗体医薬として期待されています。

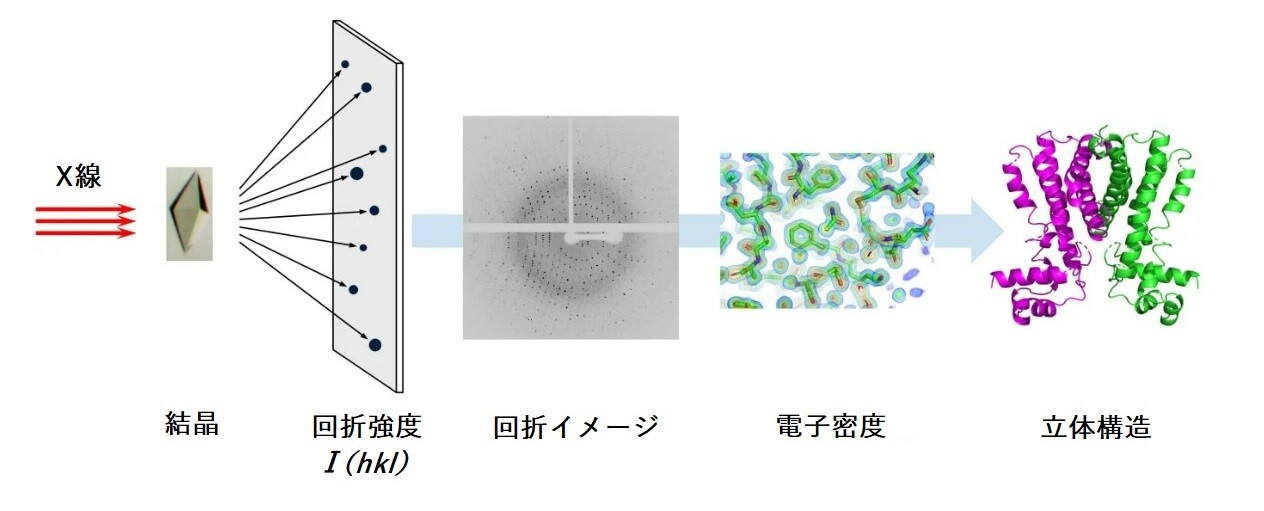

SBDD(Structure-Based Drug Design)は、新しい医薬品分子のデザインと絞り込みを行う創薬手法で、標的蛋白質の立体構造情報に基づいて分子設計を行いますが、蛋白質の結晶サイズが小さい場合には、一般的に構造解析は困難とされています。

リガクの単結晶X線解析装置は、実験室レベルで最高輝度のX線源と低ノイズ・高感度の半導体検出器、およびハードウェアの性能を最大限に活用できるソフトウェアを組み合わせています。

これまで分析が困難だった微小な結晶も、結晶成長に時間を掛けることなく、そのままの状態で高速かつ高精度な分析が可能となり、国内外の製薬企業における研究開発のスピードアップに大きく貢献しています。

X線結晶構造解析の流れ

結晶を回転させながらX線を照射すると、数多くの回折スポットを収集することができます。その後、専用のソフトウェアで処理を行い、電子密度を計算します。この電子密度図を基に原子を配置すると、分子の立体構造を知ることができます。

シクロスポリンAの微小結晶

Sample size: 20 x 10 x 6 μm

Chemical formula: C₆₂H₁₁₁N₁₁O₁₂

Molecular weight: 1202.61

シクロスポリンAの構造

シクロスポリンAの構造

XtaLAB Synergy-Rの詳細はこちら

XtaLAB Synergy-DW VHFの詳細はこちら

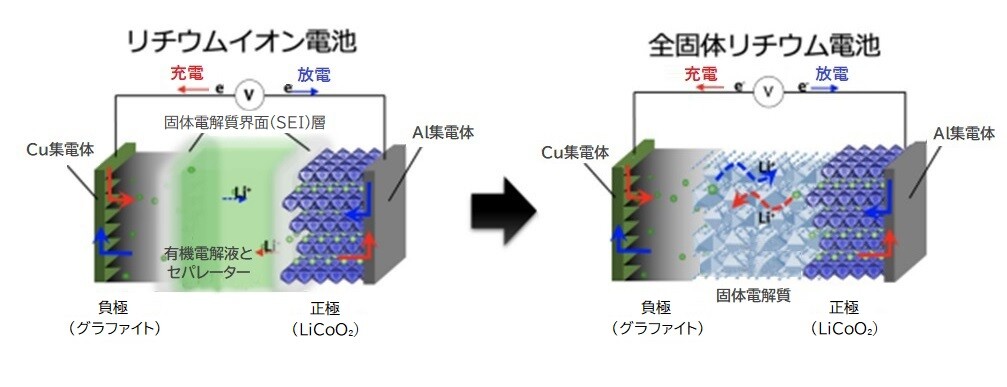

次世代電池として期待される全固体電池

リチウムイオン電池(LIB)は、軽量かつ高い充放電効率を有するために、スマートフォンやノートパソコンなどの携帯用電子機器に広く用いられており、さらに大容量の電力を蓄えられることから、電気自動車や蓄電システムなどにも使用されています。

一般的に普及しているLIBに使用される電解質は有機溶媒系の液体であり、伝導率が高いメリットがある一方で、液漏れや高温化による発火、さらに氷点下での性能低下というデメリットもあります。これらの欠点を克服するために、LIBの電解質に、液体の代わりに固体を使用した”全固体電池”が、各研究機関で実用化に向けて盛んに研究されています。

固体電解質は液漏れのリスクが無いことに加えて温度変化に強いため、高い安全性を確保でき、劣化しにくく寿命が長いなどの多くの長所があります。また、固定電池ならではのメリットとして、構造や形状を自由に変えられるため、設計の自由度も高く製品への応用が容易です。現在、全固体電池は、電気自動車への採用の実現を目指して様々なメーカーによる盛んな開発が行われており、10分以内の充電で1,000 km以上の走行が可能な、革新的な電池の開発も進められています。

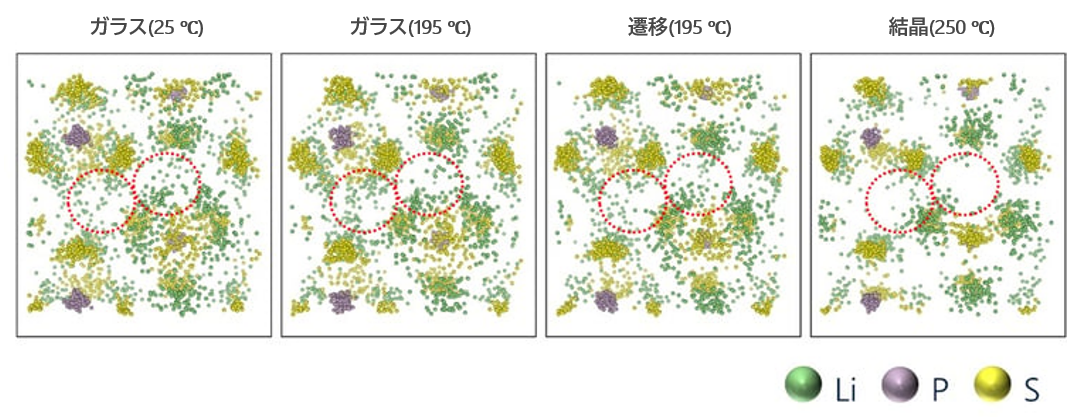

全固体電池の電池性能は、固体電解質のイオン導電特性と熱的・化学的安定性が結晶性に左右されるため、その結晶状態を知ることが重要です。リガクは、X線回折法をはじめとした様々な分析手法を駆使して、固体電解質の研究や開発に貢献してまいります。

リチウムイオン電池と全固体リチウムの構成材料と反応の模式図

鈴木耕太,平山雅章,菅野了次,リガクジャーナル 52(1), (2021), 1-8

各測定温度における全固体電解質Li3PS4単位格子内の原子の分布の様子

M. Yoshimoto, T. Kimura, A. Sakuda, C. Hotehama, Y. Shiramata, A. Hayashi,

K. Omote, Solid State Ionics, 401 (2023), 116361 (8pp).

Li3PS4を加熱してガラス、遷移、結晶それぞれの状態における原子の分布を見ると、ガラス状態ではLiが拡散していることから電気伝導が高く、結晶状態ではLiが凝集していることから電気伝導が低いことが示唆されます。これは電気伝導の実験結果からも同様の傾向が見られます。