概要:

第6回では構造解析ソフトウェア Olex2のGUI上にて、解析を進める際にどのような操作を行うかについて説明します。続いて、論文投稿時に必要となるCIFの作成方法を説明します。実際にソフトを操作しながらご視聴いただくと、より理解が深まるでしょう!

Q&A:

Q1 : [Olex2の操作] 解析モデル分子を特定の対称位置へ移動する方法が知りたいです。

あわせて、パッキングモデルを作成してと、どの分子がどの対称要素かの確認方法も。

想定している場面としては、非対称単位に複数分子が観測された際、相互作用がわかりやすいような並びにしたり、溶媒分子を表示上重ならない対称位置へ移動させたりしたいです。

具体例としては、 P21/c で特定の分子のみ -x,0.5+y,0.5-z へ移動するなど

A: まずは「Ctrl+G」を押し、対称操作で分子を表示させます。表示させた分子にカーソルを置くことで「-x, 0.5+y, 0.5-z」などのX,Y,Z情報を確認することができます。その後、Olex2の左下のコマンドプロンプトにfuseを入力し、対称操作で表示させた分子を非表示にします。移動させたい分子を左クリックで選択した状態で左下にsgen -m X,Y,Zコマンドを入力してEnterを押すと分子が入力した座標に移動します。

入力例)sgen -m 0-x,0.5+y,0.5-z

上記の例のようにXの座標が-で始まる場合、引数として認識されてしまうため「0-x」という表記をするようにしてください。

Q2 : Olex2は基本的に分子単位で表示されますが,単位格子全体やそれよりも大きな範囲で配列を確認することはできますか?

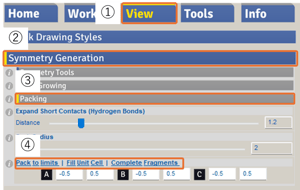

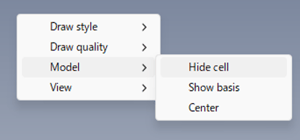

A: ①Viewタブ→②Symmetry Generation→③Packing→④Fill Unit Cellの順で押していただくと、単位格子の構造を確認可能です。その状態で④Complete Fragmentsを押すと、単位格子で区切られて表示されていなかった構造が見えるようになります。その他にも④Pack to limitを押すと大きい単位での構造を確認可能ですが、表示数が多くなるとPCが重くなりますのでご注意ください。 非対称単位の表示に戻す際には画面左下にfuseと打ち込んでEnterを押してください。また、単位格子の枠線を非表示にしたい際にはグラフィックエリアで右クリック→Model→Hide cellを押して下さい。

Q3 : QピークのQは何の頭文字でしょうか?

A: QピークのQは特定の単語の略語ではなく、プログラム上の命令規則です。Qは構造解析後に残る説明のされていない電子密度に対するラベルのことを指しています。

Q4 : Refineタブの「Weight」「EXTI」「SWAT」「ACTA」はそれぞれ何を表していますか?

A: Weightは荷重を、EXTIは消衰効果を示しています。これらについては第5回にて説明しておりますので、ご確認ください。 SWATは乱れた溶媒分子に対して補正をする機能ですが現在はあまり使用されておらず、代わりにSolvent maskやSqueezeといった機能が使用されています。Solvent maskやSqueezeに関しては第7回の後半で説明しておりますのでご確認ください。 ACTAについてはCIF作成の命令になります。ACTA命令を実行すると、現在の論文投稿のルールに従い、hklとresの情報が記載されたCIFが作成されます。黄色のACTA NOHKLを選択すると、旧式のフォーマットであるhklの情報が記載されていないCIFが作成されます。このタブでは緑色のACTAを選択するようにしてください。

Q5 : H原子の位置や向きも精密に置くことができていますか?それとも別途、中性子散乱を用いる必要がありますか?

A: 残渣電子密度ピークの位置や骨格のジオメトリーから、水素がどの原子に結合するかを判断することは可能です。しかし、水素の向きや親原子からの距離などは中性子散乱を用いた測定が必要となります。

Q6 : 現在異なるソフトを利用しているのですが、結合距離などの束縛条件もresファイルを直接編集するのではなく、簡単なマウス操作のみでできるのでしょうか?

A: Olex2では、束縛命令の入力にresファイルを直接編集する必要はございません。ディスオーダー処理はマウス操作のみで行うことが可能です。また、結合距離などの束縛命令を入力する際には"Tools"メニューから束縛命令を選択して入力できます。Olex2のGUI上で実行可能なため非常に簡単に操作可能です。詳しくは本講座の第7回をご覧ください。

Q7 : list6とlist4の違いは具体的に何なのでしょうか

A: LISTコマンドは、反射リストをfcfファイルに出力する際の内容を指定します。図にもあるように、LIST 4を指定すると|Fc|², |Fo|², σ(|Fo|²)、LIST 6を指定すると|Fo|², σ(|Fo|²), Fc, phaseが出力されます。Olex2上で解析を行う場合には基本的にはLIST 4を使用します。LIST 6はshelXleやcootといった他のプログラムを使用する場合に利用する場合があります。

Q8 : 解析後に結合長・結合角などのパラメータにおいて標準偏差が表示されないデータが得られたことがあります。これは解析上のミスでしょうか?

A: 解析上のエラーの可能性がございます。考えられる可能性は以下の4つです。

- 精密化のエラーにより精密化が完了していない。

- リジットモデル(剛体モデル)を使用している。

- 巨大分子の精密化に使用される共役勾配法を使用している。

- SHELXプログラムのバージョンが古い。

Q9 : 水素の付け方について質問です。 NMR等でも構造を確かめているにもかかわららず、例えばcheck CIFで413、短い非結合H...H接点のテストがレベルBで出ることがあります。 水素をHFIXで付け直しても改善しない場合は、どのように水素を付けたらいいのでしょうか。

A: このアラートはメチル基の水素に対して出ているという認識で説明します。該当する水素を左クリックで選択し、鉛筆と青丸のアイコンを押して表示されたウィンドウでAFIX 137をAFIX 33に変更して精密化をします。この操作により、メチル基の回転角を精密化しないようになりますので、改善する可能性があります。 改善しない場合にはP2₁/nとP2₁/cなどのような空間群の取り違えがないかご確認ください。

Q10 : Olex2 上でイオン結晶の構造精密化を行う際に、原子の電荷を考慮して精密化することは可能でしょうか?

A: 直接的に原子の電荷を考慮して精密化することはできません。プロトン付加などの構造変化を伴って電荷が変わる場合は、不規則構造のように現れることがあるので、それで電荷の移動度を判断したりしています。

Q11 : olex2を用いたさいにcifファイルの形式,順序が他の解析ソフト(SHELEXなど)と比較してかなり変わっているかと思います。変わらないようにすることはできないでしょうか?

A: できません。

Q12 : 試料のサイズは必ず手動入力する必要がありますか? 試料外形作成から自動入力されないのでしょうか?

A: CrysAlisProにて結晶外形の作成または、結晶サイズの入力を行ってからデータ処理を実施していれば、Olex2が読み取って自動的にCIFに入力します。

Q13 : 光学活性体の解析を行っている場合、構造を反転する際はコマンドからしか行えないのでしょうか。 学生教える際、GUIのボタン、あるいはプルダウンがあると助かるのですが。

A: 構造を反転するボタンはありませんので、画面左下のコマンドプロンプトに"inv -f"と入力して構造を反転してください。

Q14 : Rintの値が黄色であるときに、データを消去してRintを下げるなどはできるのでしょうか?

A: CrysAlisProにてデータ処理後にRefinalizeを行うことでRintが改善することがあります。具体的には、分解能範囲を絞ったり、Rintが高いフレームを除去することが可能です。Refinalizeについては第4回にて説明しておりますので、ご確認ください。